Рассказываем историю значимого события.

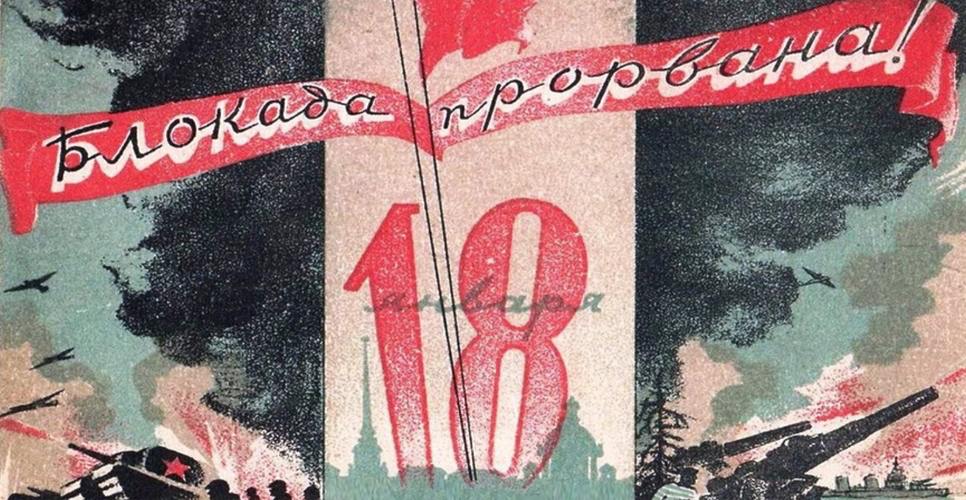

18 января 2025 года мы отмечаем 82-ю годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда – важное событие Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и их многочисленных европейских союзников, включая Финляндию.

Заместитель заведующего кафедрой общественных наук Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат политических наук, доцент Сергей Оськин рассказывает о знаменательном событии отечественной истории:

«В целом блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. «900 блокадных дней и ночей» – это поэтический образ, его автором впоследствии стала Ольга Фёдоровна Берггольц, которая в течение всей блокады поддерживала своими постоянными выступлениями по радио дух жителей города и веру в грядущую победу.

Прорыв блокады позволил городу вздохнуть чуть свободнее, но угроза со стороны фашистов после этого события сохранялась ещё более года.

Оборона города показала несгибаемый дух советских людей и их умение выстоять и победить в критической, практически безнадежной ситуации. Непокоренный Ленинград становился реальным символом грядущей Победы.

Кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года, когда немцы захватили Шлиссельбург у истока Невы из Ладожского озера и закрепились на берегу Ладоги между Шлиссельбургом и Синявиным. В результате Ленинград был полностью блокирован с суши, сообщение с городом было возможно только через Ладожское озеро. Две первые попытки прорыва блокады в районе Синявина состоялись уже в сентябре и октябре 1941 г., но оказались неудачными.

В первый же день блокады в результате немецкого воздушного налета были уничтожены Бадаевские продовольственные склады. Снабжение Ленинграда осуществлялось по Ладожскому озеру. Грузы по железной дороге через Вологду и Тихвин шли до Волхова, далее по реке Волхов до Ладожского озера (порт Кобона), затем на баржах по озеру до мыса Осиновец (или до Кокорева и Ваганова) и по Ириновской железной дороге в Ленинград. Эта дорога получила название «Дорога жизни».

Ситуация ухудшилась, когда в октябре из-за ледостава на Ладоге прекратилось судоходство и снабжение шло только по воздуху. 8 ноября 1941 г. немцы захватили Тихвин, перерезав железную дорогу, по которой грузы поступали к берегу Ладожского озера. Именно после этого нормы выдачи хлеба были дважды снижены, с 20 ноября став предельно минимальными: до 250 г для рабочих и 125 г для остальных жителей города. Норма выдачи всех остальных продуктов составляла 2 кг в месяц на человека.

В декабре 1941 г. вышел запрет на выдачу карточек взамен утерянных (фактически это означало смерть от голода). Люди питались колбасой из конины, студнем из бараньих кишок или шкур, подсолнечным жмыхом (дурандой), варили столярный клей, ели землю из-под Бадаевских складов, пропитанную маслом и сахаром.

Однако зима в 1941 г. началась рано, уже в ноябре была устойчивая морозная погода. С 22 ноября по льду Ладожского озера пошли автомобили – «полуторки» грузоподъемностью 1,5 т, которые подвергались обстрелу немецкими летчиками.

9 декабря 1941 г. был отбит Тихвин, и это означало, что подвоз грузов к берегу Ладоги был возобновлен. 25 декабря нормы выдачи хлеба впервые были повышены до 350 г для рабочих и 200 г для остальных. Детям Ленинграда к Новому году по Дороге жизни доставили подарки, в том числе мандарины, в которых иногда застревали немецкие «подарки» – пули.

Первая блокадная зима 1941/42 годов была самой тяжелой не только из-за недостатка продовольствия: голод усугублялся холодом. Всю зиму стояли 20–30-градусные морозы. В январе 1942 г. замерзли водопровод, канализация, было отключено центральное отопление. За водой люди ходили к прорубям на Неве, в квартирах топили печи-«буржуйки» (паркетом, мебелью, книгами). Электроэнергией снабжались только жизненно важные объекты (госпитали, пекарни, промышленные объекты). При этом город работал и помогал фронту.Промышленность, несмотря на эвакуацию оборудования, нехватку сырья и энергии, выпустила с начала войны и до конца блокады 2 тыс. танков, 1.500 самолетов, тысячи орудий, 225 тыс. автоматов. В самый тяжелый момент битвы за Москву в ноябре 1941 г. из блокадного города в столицу было доставлено самолетами несколько сотен противотанковых пушек.

К весне снабжение Ленинграда было налажено, в феврале нормы выдачи хлеба сравнялись с сентябрьскими. Все свободные площади в городе были засеяны овощами. Сплошным огородом стала Охта. Исаакиевская площадь была засеяна капустой.

Однако к этому времени различными формами дистрофии страдали уже свыше 90% жителей города. Люди умирали целыми семьями. Массовые захоронения появились на Пискаревском, Серафимовском кладбищах, кладбище им. Жертв 9 января. На том месте, где сегодня находится Московский парк Победы, работал блокадный крематорий.

С декабря 1941 по май 1942 г. вела дневник 11-летняя школьница Таня Савичева (его страницы высечены на мемориале «Цветок жизни»). Последняя страница: «Умерли все». Таня была эвакуирована и умерла в 1944 г. от необратимых изменений, вызванных дистрофией.

В блокадном кольце оказались 2 млн 887 тыс. человек. Эвакуация по льду Ладожского озера началась в январе 1942 г. и закончилась к ноябрю – за 2 месяца до прорыва блокады. Всего было эвакуировано 962 тыс. человек, в том числе около 600 тысяч весной и летом водным путем.

От голода, по официальным данным, умерли 641 тыс. человек, от бомбежек и артобстрелов погибли 17 тыс. человек. Основная смертность пришлась на январь – апрель 1942 г., т. к. истощенные люди не могли восстановить силы без медицинской помощи и усиленного питания, которое не обеспечивали лишь немного возросшие нормы выдачи продовольствия. С учетом военнослужащих общее количество жертв блокады – около 1 млн человек.

Даже в нечеловеческих условиях блокады большинство жителей города не теряло человеческого облика. Случаи мародерства и каннибализма были крайне редки, хотя и неудивительны в условиях голода и холода.

В марте – апреле 1942 г. прошли субботники по очистке города от нечистот. 15 апреля по городу прошел первый трамвай. В июне завершилось строительство Ладожского трубопровода (подача горючего по дну озера).

Артобстрелы Ленинграда продолжались с 4 сентября 1941 г. по 22 января 1944 г., т. е. почти до самого снятия блокады. Самые продолжительные артобстрелы были в ноябре 1941 года – в среднем 9 час. 13 мин. в сутки; самый сильный артобстрел был 17 июля 1943 года, когда на город были сброшены 2 т снарядов. Сохранились следы от артобстрелов, в частности, на пьедестале одной из конных групп на Аничковом мосту; с военных времен оставлены 3 надписи, предупреждающие, что «во время артобстрела эта сторона улицы наиболее опасна» (в том числе на Невском пр., 14).

9 августа 1942 г. симфонический оркестр Радиокомитета под управлением Карла Ильича Элиасберга в Большом зале Филармонии исполнил 7-ю (Ленинградскую) симфонию Д. Д. Шостаковича. В октябре 1942 г. в помещении Театра комедии открылся Блокадный театр, в 1944 г. он переехал в помещение на ул. Ракова (ныне театр им. В. Ф. Комиссаржевской). В течение всей блокады работал Театр музыкальной комедии.

Очередная попытка прорыва блокады Ленинграда была предпринята в августе – октябре 1942 г. в районе Синявинско-Шлиссельбургского выступа, но она вновь оказалась неудачной.

И только 12 января 1943 года, в то же самое время, когда завершалось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, под Ленинградом началась операция «Искра»: войска Ленинградского и Волховского фронтов перешли в наступление снова в районе Синявинско-Шлиссельбургского выступа. 18 января 1943 года блокада наконец была прорвана, когда в районе рабочих поселков № 1 и № 5 и образовался коридор шириной всего 8–11 км. Но уже к 7 февраля там была проложена железнодорожная ветка до Шлиссельбурга, которая получила название «Дорога Победы».

Только 27 января 1944 г. блокада была полностью снята. К этому времени в Ленинграде оставалось не более 620 тыс. жителей. Оборона города показала несгибаемый дух советских людей и их умение выстоять и победить в критической, практически безнадежной ситуации. Непокоренный Ленинград становился реальным символом грядущей победы.

В послевоенные три десятилетия по периметру блокадного кольца были поставлены памятники, получившие название «Зеленый пояс славы». Всего 43 памятника: 21 – «Большое блокадное кольцо» (в том числе «Пулковский рубеж», «Невский пятачок», «Лемболовская твердыня»); 8 – «Ораниенбаумский плацдарм»; 14 – «Дорога жизни» (наиболее известные – «Разорванное кольцо», «Цветок жизни»).

К 30-летию Победы в Ленинграде построен мемориал на площади Победы в Московском районе, а к 40-летию был поставлен обелиск на площади Восстания».